気泡緩衝材エアセルマットの株式会社和泉

|

和泉'sブログ このサイトは、和泉の今をお届けするブログサイトです |

気泡緩衝材エアセルマットを袋状に加工する場合、袋に対して粒面は、内向き、それとも外向き、どちらを選択すべきでしょうか?

あるいは3層品という選択肢もあります。

それぞれの特徴について、ご説明しましょう!

※本記事中の画像はすべてクリックで拡大します

粒内(つぶうち)は、ラベルを貼ることができます

粒内製袋品の特徴

◯ ラベルが貼りやすいこと

◯ 梱包後、箱詰めがスムーズなこと

☓ 梱包対象物を袋に詰めるとき、粒が対象物に触るため、入れづらいこと

☓ 腰のない梱包対象物(薄い、あるいは柔らかい)は、特に入れづらいこと

粒内製袋品は、シールなどで封をする際の留めやすさや、ラベルなどが貼りやすいのが特徴です。

一方で、気泡の粒が邪魔となって、袋への封入作業がやりづらいことがあります。

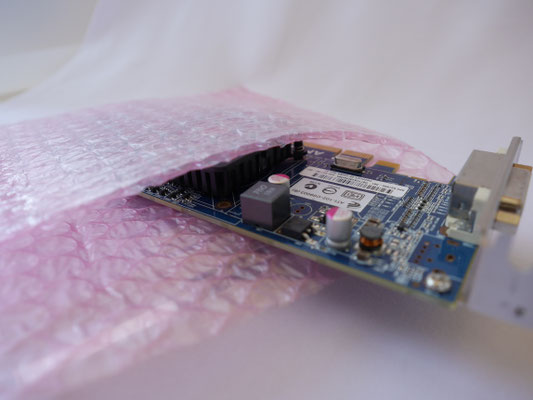

粒外(つぶそと)は、内容物が気泡部分にひっかからず、スムーズな包装が可能

粒外製袋品の例

粒外製袋品の特徴

◯ 梱包対象物を袋に詰めやすいこと

☓ ラベルを貼ることはできない(貼っても剥がれやすい)こと

粒外製袋品は、梱包対象物をスムーズに袋へ入れられるため、作業性の向上効果が見込めます。

粒外製袋品は、大量の出荷があり、物流センター内での作業性が重要な、EC・通販などでよく用いられます。

粒外、粒内両方のメリットを持つ3層品

3層製袋品の例

3層製袋品の特徴

◯ ラベルが貼りやすいこと

◯ 梱包対象物を袋に詰めやすいこと

◯ 強度があること

△ 2層品である粒外・粒内製袋品よりも若干コスト高になること

☓ かさばること

3層の気泡緩衝材を用いた製袋品は、袋の外側・内側の両面が平面となるため、ラベルも貼りやすく、封入作業も行いやすいという、粒外・粒内製袋品両方のメリットを備えます。

反面、かさばってしまうため、2層品に比べて包装・梱包サイズが若干大きくなってしまうというデメリットがあります。

3層品は強度があるため、製袋品においても重量があるアイテムでよく用いられます。

自動化が進む物流センターでは、包装・梱包材の選択が重要になることも

昨今の人手不足により、物流センターでも自動化・機械化やロボット導入が進んでいます。

特に多品種小ロットのアイテムを取り扱う小売・ECの分野では顕著です。

自動倉庫や物流ロボットでは、重力と摩擦の塩梅が重要になるケースが多々あります。

例えば写真のようなAGV(Automatic Guided Vehicle / 無人搬送車)であれば、ロボット上部のトレイを傾け、重力を利用してアイテムを仕分けシュートに落とします。

アイテムの包装と、ロボットのトレイの間で生じる摩擦が大きすぎると、アイテムは滑るのではなく転がってしまい、勢いがつきすぎてシュート下にある仕分け箱から飛び出してしまうことがあります。

また、アイテムをベルトソーターで移動させる場合、摩擦が小さすぎると、カーブや分岐点でアイテムがベルトソーターから飛び出してしまうことがあります。

アイテムメーカーの側からすれば、こういった自動倉庫・物流ロボット等のマテハン機器におけるスピードについて、「そのスピードだとウチのアイテムが飛び出してしまうので、もっとスピードを落としてください」と言いたくなるケースもあるのですが...、実際は言えませんよね。

つまりメーカー側は、アイテムを包装する袋や外装箱を工夫して、摩擦の強度をコントロールしなければ、物流センター側に迷惑をかけてしまいます。

物流センターにおける仕分け・ピッキング行程の自動化・機械化がより進み、かつ普及していけば、包装・梱包材の緩衝能力強度・美観性・作業性だけではなく、摩擦強度なども含めて考慮しなければならないケースが増えていくことでしょう。

「どんな包装が最適なんだろう?」、迷ったり不安になったら、まずプロにご相談を!

包装の方法や選択に迷ったらぜひ当社にご相談ください。

当社には、数多くのお客様から得た導入事例という知見がございますし、経験豊富なスタッフが揃っております。

「粒内、粒外、3層品、どれにしようかな?」と悩んだ場合は、ぜひ当社営業までお問い合わせください。

お客さまのご事情を考慮し、最適なご提案をいたします。